- 食べ物は、心を作る

- 中国料理と中華料理

- 本当のフカヒレ

- ビーフンと西太后

- 円卓どこが上席?

- 鶏煮込みそばの秘密

- なまこ

- 金華ハムって何

- エンペラーの食卓

- 麦粉食

- 別れるは安く会うは難し

- 「これでもか」と「これだけ」

- 誰から箸をつける?

- 料理屋の屋号

- お茶文化

- 箸の長さが違う

- 北京ダックは皮だけ

- 紹興酒の楽しみ

- 上海蟹について

- コース料理を更新しました

- 〒103-0027 中央区日本橋3-3-2 TEL(03)3273-8921

- 開店以来の鶏の煮込みそば(爛鶏麺)

- 新型コロナでは、全室に窓があるなど感染防止は万全です

- 月に何度か、臨時的にお休みする日があります。 ご予約はお電話でご確認ください

a

b

大正から昭和の中くらいまで、中華料理と中国料理は明確に区別がありました。 特に第二次世界大戦を挟む時期は、日本には昔から財閥があり、例えば、大倉喜八郎の大倉財閥。 こういった財閥の所では「おかかえ調理人」が雇用されていました。 和食に限らず洋食や中国料理の人達も、家屋敷を与えられたりして家族でくらしていた様です。 日本は、戦前中国の一部を統治下にしていたこともあり、西太后無きあと消滅した中国宮廷の優秀な調理人も財閥のおかかえ調理人として来日させ、住み込んで後に多くの日本人に調理技法を伝えたのです。 例えば先程の大倉財閥の一部はのちにホテルオークラとなります。 または、高級料理店を開き、政財界の人達に宮廷料理「北京ダック」や「ふかひれ」など提供しお客様を迎える宴席や一族の食事会、日常の健康食として楽しませたりしました。 この流れを中国料理と呼んでいたのです。 別名「北京料理」または「ホテル系」とも呼ばれていました。○○飯店と言う屋号は、もとはホテル系と言う事です。飯店とはホテルの事です。 また、○○酒家、○○酒楼は、日本で言えば料亭のような格式を売り物にしてハイクラスな人々を対象としていたのです。

大正から昭和の中くらいまで、中華料理と中国料理は明確に区別がありました。 特に第二次世界大戦を挟む時期は、日本には昔から財閥があり、例えば、大倉喜八郎の大倉財閥。 こういった財閥の所では「おかかえ調理人」が雇用されていました。 和食に限らず洋食や中国料理の人達も、家屋敷を与えられたりして家族でくらしていた様です。 日本は、戦前中国の一部を統治下にしていたこともあり、西太后無きあと消滅した中国宮廷の優秀な調理人も財閥のおかかえ調理人として来日させ、住み込んで後に多くの日本人に調理技法を伝えたのです。 例えば先程の大倉財閥の一部はのちにホテルオークラとなります。 または、高級料理店を開き、政財界の人達に宮廷料理「北京ダック」や「ふかひれ」など提供しお客様を迎える宴席や一族の食事会、日常の健康食として楽しませたりしました。 この流れを中国料理と呼んでいたのです。 別名「北京料理」または「ホテル系」とも呼ばれていました。○○飯店と言う屋号は、もとはホテル系と言う事です。飯店とはホテルの事です。 また、○○酒家、○○酒楼は、日本で言えば料亭のような格式を売り物にしてハイクラスな人々を対象としていたのです。 一方、戦前から日本には横浜や神戸などに定住していた中国人が生活しており、この人達は世界中で華僑と呼ばれ現在でも多く暮らしています。 この人達は大衆に根付き、家庭料理である点心(麺類やご飯、饅頭、餃子)などを主に提供し、戦後は俗に「ラーメン屋さん」と呼ばれたりしていたのです。 この流れの料理屋は、○○軒、○○亭、○○園などと言う名の店が多く、もともと日本で言う小料理屋、蕎麦屋、おでん屋といった大衆を対象とする料理屋で、この流れを華僑の店と言う事で「中華料理」と呼んでいたのです。

一方、戦前から日本には横浜や神戸などに定住していた中国人が生活しており、この人達は世界中で華僑と呼ばれ現在でも多く暮らしています。 この人達は大衆に根付き、家庭料理である点心(麺類やご飯、饅頭、餃子)などを主に提供し、戦後は俗に「ラーメン屋さん」と呼ばれたりしていたのです。 この流れの料理屋は、○○軒、○○亭、○○園などと言う名の店が多く、もともと日本で言う小料理屋、蕎麦屋、おでん屋といった大衆を対象とする料理屋で、この流れを華僑の店と言う事で「中華料理」と呼んでいたのです。 しかし、現在はかつての宮廷料理人も居ません。 それらの人達から連綿と続いて継承されている弟子達がちりぢりに居るわけです。 さらに、高級中国料理は北京から香港へと移りつつあり、香港の広東料理がハイクラスを対象としていることから華僑の人達の中華料理も高級化したりして、現在ではどちらがどうだと区別しにくくなってしまいました。

c

中国清朝時代、皇帝の食卓は美味しさと健康の為国内外の貴重な食材が宮廷に運ばれて供されてきました。 健康の基本は摂取する食べものにあると言う考え方は、インド、ヒマラヤを越えて交流の中から生まれ発展した共通の考え方があります。 医食同源という思想文化です。 その中国清朝の末期の皇帝が西太后であり、歴代皇帝ととも食事を大切にし拘った皇帝でした。 西太后時代は、外国との交易も盛んで東洋、西洋の食材、入手と輸送が困難極限地帯などの食材も手に入る時代になっていたのです。

中国清朝時代、皇帝の食卓は美味しさと健康の為国内外の貴重な食材が宮廷に運ばれて供されてきました。 健康の基本は摂取する食べものにあると言う考え方は、インド、ヒマラヤを越えて交流の中から生まれ発展した共通の考え方があります。 医食同源という思想文化です。 その中国清朝の末期の皇帝が西太后であり、歴代皇帝ととも食事を大切にし拘った皇帝でした。 西太后時代は、外国との交易も盛んで東洋、西洋の食材、入手と輸送が困難極限地帯などの食材も手に入る時代になっていたのです。フカヒレ(鱶の鰭)は、正しくは中国語で魚翅(ユイチー yúchì)と書きます。 古くは、1368年~中国の「明」(洪武帝)の時代から食べられていたと言われています。 魚翅の中でもヒレの姿のまま丸ごと調理提供する最高級品を排翅(パイチー páichì) と呼んでいます。 西太后時代のテクノロジーが可能にした幻の復活食材にこの魚翅が海の八大珍味の一つとして上げられています。

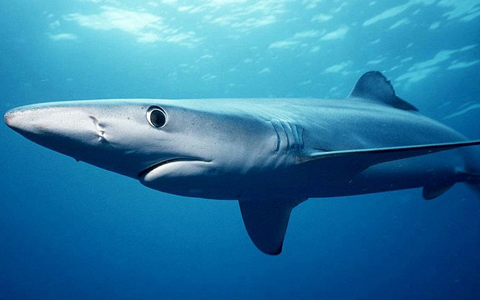

この魚翅は、単なるサメのヒレではありません。 サメは、世界に500種類あり、中国で簡単に大量に取れるような物が珍重されるはず有りませんね。 最も高級な物は、巨大なジンベイザメやウバザメと言われていました。 ただし、現在ではワシントン条約で禁止になっており正規に入手はできません。 次に珍重されたのがヨシキリザメ、その下にアオザメ、イタチザメなどがあります。 ですから、現在入手できる最高級品は、ヨシキリザメのヒレだけと言って良いでしょう。 ヨシキリ(葦切)ザメは、英名Blue Shark約4年で成長し全長4メートル前後になるサメです。な極限地帯などの食材も手に入る時代になっていたのです。

もう一つフカヒレを珍味にしているものが、干す技術。 乾物のテクノロジーです。 実は、中国皇帝に喜ばれていたフカヒレやナマコなどの乾物は、江戸時代の日本の重要輸出品でありました。 煮干しや鰹節など干す技術が発達していた日本で、マグロなどと一緒に獲れてしまうサメの使い道に販売ルートが開けたのです。 中国から遙か遠くの国で水揚げされ加工された乾物「魚翅」の品質が大変珍重されていたのです。 高く売れるので「魚翅」の生産技術はどんどん上がり、重要輸出品に育っていきました。 その加工工程は複雑で、更に干した「魚翅」を料理として戻す調理方法も複雑です。 水揚げされてから、口に入るまで数え切れない工程を経ているのがフカヒレつまり「魚翅」です。 「フカヒレの姿煮」に使われる最高の排翅(パイチー páichì)も日本産のヨシキリザメが現在世界最高品質です。

もう一つフカヒレを珍味にしているものが、干す技術。 乾物のテクノロジーです。 実は、中国皇帝に喜ばれていたフカヒレやナマコなどの乾物は、江戸時代の日本の重要輸出品でありました。 煮干しや鰹節など干す技術が発達していた日本で、マグロなどと一緒に獲れてしまうサメの使い道に販売ルートが開けたのです。 中国から遙か遠くの国で水揚げされ加工された乾物「魚翅」の品質が大変珍重されていたのです。 高く売れるので「魚翅」の生産技術はどんどん上がり、重要輸出品に育っていきました。 その加工工程は複雑で、更に干した「魚翅」を料理として戻す調理方法も複雑です。 水揚げされてから、口に入るまで数え切れない工程を経ているのがフカヒレつまり「魚翅」です。 「フカヒレの姿煮」に使われる最高の排翅(パイチー páichì)も日本産のヨシキリザメが現在世界最高品質です。私共は、伝統的な「魚翅」の生産拠点である気仙沼はじめ国産水産加工の灯を消さないためにも最高級品の販売を続けて行きたいと思っております。 現在、当店でお出ししておりますフカヒレは 世界最高品質ヨシキリザメを使用しています。 是非、お試し下さい。 極上ふかひれ姿煮 排翅(ヨシキリザメ) 1枚 \9,000 (通常\10,000) ふかひれ醤油煮込み三種あえ物 \3,800(中) ふかひれのスープ \2,200(中) 【ちなみに海産物の海八珍とは、 燕窩(干したツバメの巣), 魚翅(干したふかのひれ), 大烏参(干しナマコ), 魚肚(干した鱶の浮き袋), 魚骨(干しスルメ), 鮑魚皮 (干しアワビ)、魚唇(鱶のクチビル)、水魚(スッポン)と言われています。】

d

もっとも早く、この時代の素晴らしい中国料理を口にしたのは日本人だったと思われます。 日進戦争から第二次世界大戦までに、日本の旧財閥の家にお抱え調理師として宮中の優れた調理人達が来日しました。 中国の王朝も消滅した20世紀、西太后の台所で腕を振るっていた者達は、殆どが海外に行ってしまいました。 宮廷料理のレシピをリアルな料理にする秘伝を持ったまま。 それからしばらくして日本も敗戦。 財閥は解体。 この優れた調理人達は世界中で代々調理人達に伝承進化して現在に至っています。 それが北京料理という俗称のルーツです。

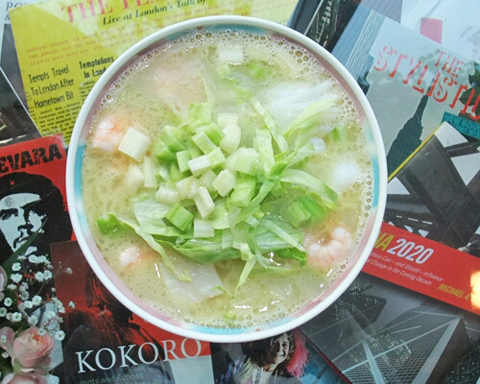

溥傑の長女愛新覚羅慧生(あいしんかくら えいせい)が、近所の出版社社長につれられて店に来た時の話を父から良く聞かされました。 戦後間もないこの頃は、韓国の李王垠殿下もぶらりと食べに来られました。 戦後すぐのころは、中国料理といっても清朝宮中料理の系統と横浜や神戸で移り住んでいたチャイナタウンの系統にハッキリと分かれていて、宮中厨房の料理屋はやたらと高く庶民には手の届かないものでした。 フランス料理、割烹料理とならびセレブレティな人々に溢れていたんですね。 でも、ふらりと店に来る前述の方達は、舌が肥えていたにも関わらず決して贅沢なものを貪る事はありませんでした。 その後、福田赳夫前総理や田中角栄前総理はじめ近所にあったホンダやデパート、スポーツ選手など色々な方がお見えになりましたが、皆様見栄を張らずにとても気さくで、つゆそばなどすすっておられました。 それで、思い出してみて当時を再現したのが右のおそば「米粉湯麺」です。 ベースのスープは開店以来40年変わりませんが、西太后もお好きだったという米粉(ビーフン)のおそば。 具は、海老、烏賊、胡瓜、レタス、セロリ。 シンプルにして海鮮と野菜を主としていてヘルシーです。 約ご飯一杯のカロリー。 余計な油分をそぎ落とし旨みだけを抽出したパイタンスープは、上質のタンパク質、カルシュウム、コラーゲン、次にもご紹介している疲労回復成分イミダゾールペプチドが豊富です。 また、ご存知でしたか? 一杯分のビーフンは、カロリーは僅か14%、タンパク質、マンガン、亜鉛、銅、鉄、リン、ビタミンA,B1,B2,Cなどの重要な栄養が含まれているんです。 このおそば吸収の良い三大栄養素とミネラル、ビタミンがたっぷりなのに脂質が低い。 なのでダイエット中の方や女性に大変好まれています。 「おいしいものを食べて太らない」は、古今健康を願うだれもが思う事でしょう。 西太后も太りすぎには注意していたのでしょうか。 是非、お試し下さい。 \1050(S) \1470(L)

e

もてなしの心、席次・・大切なゲストを招いての会食を左右する席次は、中国料理に限らず、日本料理、西洋料理にとっても大変重要です。 中国料理も、もてなしの心をとても大切にします。 古来、中国では 「天子南面す」といわれ、メインゲストは南向きに、次席は「左をもって尊しとする」ことから左側を次のポジションとします。 また、外の景色を眺められる席もゲストを喜ばせるシートとして考慮されます。 窓のない室や特に景色にこだわらない部屋では、入り口から遠い席からゲストに座って頂き、出入り口を背にする席にホストが着席します。 また書画・調度品がある場合は、その前も上席とされています。

中国文化圏では、食事は人生の大切な楽しみの一つであり、人との和を大切にする気持ちが根底にあると同時に、医食同源の考えが深く根をおろしています。 わいわい楽しく食べるのがマナーでもあります。 席順の考えは、ほぼ日本と同じです。 中国料理は、日本料理の素晴らしいバリエーションのルーツでもあります。 次回は、中国料理独特のマナーをご紹介します。

f

開店以来40年以上人気を頂いている「特製鶏煮込麺」は、力道山の昔を知る方々から現代の若者まで幅広い層の食通の方にご支持頂いております。 何てこと無い鶏のおそばには美味しい以上の効能があります? この鶏のスープ一杯は、想像以上の鶏と秘伝の素材を煮込みエッセンスを抽出しています。 タンパク質が凝縮され余分な油分が意外に少ない印象と思います。 鶏の黄色い油が無く、骨などから抽出した白濁スープ(パイタン)は、高タンパク低脂肪な特徴があります。 アスリートなどが体重増加せずに筋肉とエネルギーを生み出すための最適な一杯と近いものです。

この「特製鶏煮込麺」を何年間もほぼ毎日食べに来られた方がいらっしゃいました。 勤務地が変わってしまわれたので、しばらく来店されませんでした。 その方が久しぶりに来店されて、このおそばをご注文されました。 思い出していらっしゃって頂ける事は、実に光栄な事です。 その方が、以前「二日酔いに効く」と言われていました。 その方だけではなく、召し上がれた多くの方が「疲れ」や「だるさ」が取れると感想を述べています。 その、理由の一つが鶏の胸肉です。 NHKのサイエンス・ゼロで紹介された運動疲労軽減に大きく作用する物質イミダゾールペプチドは、鶏肉の胸肉の部分にだけ大量に含まれているという事が報じられました。 1羽の鶏の胸肉で十分な量があると言われている、この有効物質イミダゾールペプチドが、この「特製鶏煮込麺」は特別に沢山入っています。

この「特製鶏煮込麺」を何年間もほぼ毎日食べに来られた方がいらっしゃいました。 勤務地が変わってしまわれたので、しばらく来店されませんでした。 その方が久しぶりに来店されて、このおそばをご注文されました。 思い出していらっしゃって頂ける事は、実に光栄な事です。 その方が、以前「二日酔いに効く」と言われていました。 その方だけではなく、召し上がれた多くの方が「疲れ」や「だるさ」が取れると感想を述べています。 その、理由の一つが鶏の胸肉です。 NHKのサイエンス・ゼロで紹介された運動疲労軽減に大きく作用する物質イミダゾールペプチドは、鶏肉の胸肉の部分にだけ大量に含まれているという事が報じられました。 1羽の鶏の胸肉で十分な量があると言われている、この有効物質イミダゾールペプチドが、この「特製鶏煮込麺」は特別に沢山入っています。

それで、肉体疲労に効くのではないでしょうか。 また、高タンパク食は、肝臓のダメージを再生し機能を高めるのにも大変よいと言われています。 中性脂肪や脂肪肝と診断されている方。 それはタンパク質の不足からくる栄養不均衡の信号です。

良質なタンパク質は、肝臓にたまった中性脂肪を運び出す役割があります。 このおそば、疲れが取れてとても肝臓に良いんです。 鶏肉に加えて、このおそばに滋養成分が多いスープの第二の成分は秘密です。 そう言えば、力道山も鶏のスープが大好きでした。 豚や牛が駄目な宗教の国においても、鶏を禁止している国は少ないと聞きます。 是非、お試し下さい。 正式な名前は「爛鶏煨麺(らんちいういめん)」土鍋でコトコトと煮る鶏のスープという意味です。

この「特製鶏煮込麺」を何年間もほぼ毎日食べに来られた方がいらっしゃいました。 勤務地が変わってしまわれたので、しばらく来店されませんでした。 その方が久しぶりに来店されて、このおそばをご注文されました。 思い出していらっしゃって頂ける事は、実に光栄な事です。 その方が、以前「二日酔いに効く」と言われていました。 その方だけではなく、召し上がれた多くの方が「疲れ」や「だるさ」が取れると感想を述べています。 その、理由の一つが鶏の胸肉です。 NHKのサイエンス・ゼロで紹介された運動疲労軽減に大きく作用する物質イミダゾールペプチドは、鶏肉の胸肉の部分にだけ大量に含まれているという事が報じられました。 1羽の鶏の胸肉で十分な量があると言われている、この有効物質イミダゾールペプチドが、この「特製鶏煮込麺」は特別に沢山入っています。

この「特製鶏煮込麺」を何年間もほぼ毎日食べに来られた方がいらっしゃいました。 勤務地が変わってしまわれたので、しばらく来店されませんでした。 その方が久しぶりに来店されて、このおそばをご注文されました。 思い出していらっしゃって頂ける事は、実に光栄な事です。 その方が、以前「二日酔いに効く」と言われていました。 その方だけではなく、召し上がれた多くの方が「疲れ」や「だるさ」が取れると感想を述べています。 その、理由の一つが鶏の胸肉です。 NHKのサイエンス・ゼロで紹介された運動疲労軽減に大きく作用する物質イミダゾールペプチドは、鶏肉の胸肉の部分にだけ大量に含まれているという事が報じられました。 1羽の鶏の胸肉で十分な量があると言われている、この有効物質イミダゾールペプチドが、この「特製鶏煮込麺」は特別に沢山入っています。 それで、肉体疲労に効くのではないでしょうか。 また、高タンパク食は、肝臓のダメージを再生し機能を高めるのにも大変よいと言われています。 中性脂肪や脂肪肝と診断されている方。 それはタンパク質の不足からくる栄養不均衡の信号です。

良質なタンパク質は、肝臓にたまった中性脂肪を運び出す役割があります。 このおそば、疲れが取れてとても肝臓に良いんです。 鶏肉に加えて、このおそばに滋養成分が多いスープの第二の成分は秘密です。 そう言えば、力道山も鶏のスープが大好きでした。 豚や牛が駄目な宗教の国においても、鶏を禁止している国は少ないと聞きます。 是非、お試し下さい。 正式な名前は「爛鶏煨麺(らんちいういめん)」土鍋でコトコトと煮る鶏のスープという意味です。

g

日本でもお正月などに出る「なまこ」。 中国料理では高級漢方食材として昔から珍重されてきました。 特に日本ではあまり需要のない干したナマコは近年中国でも需要が高く、経済発展を遂げた中国の人達が、高級食材のナマコやふかのひれ、燕の巣など消費が増えている所以です。 ナマコの内臓を塩辛にしたものがコノワタで、ウニ、カラスミと並び日本の三大珍味と言われています。 中国料理で言う海参(ハイシェン)とは、内臓を除いて煮た後に乾燥させたナマコです。 干して乾燥させることで滋養強壮など薬効を豊にする効果があると古来から尊ばれてきました。 この海参(ハイシェン)実は、日本の青森県県陸奥湾産や北海道の日本海沿岸で採れたナマコが最高とされています。 近年では中国の需要が急増、中国向け輸出に大半が回ってしまい日本国内の流通が激減し価格も上昇してます。

蝦子海参 (シャーツハイシェン) 蝦の卵とナマコの醤油煮込み 開店以来の当店の定番ナマコ料理です。 ナマコの姿とは想像もつかない淡泊であっさりとした味。 プリプリ、ホァっとした食感です。 中国の宮廷料理のゴールは昔からアンチエイジングです。 皇帝達は食べ物によって長い寿命が得られると考え不老不死の食材を探求しました。 やみくもにゲテモノを食べていたのではなく、漢方などの研究の結果が現在も残っているこれらのアンチエイジング食材なのです。 また海参は、ふかのひれと同様いやそれ以上にコラーゲンを含み美容にもアンチエイジングとしても効果がありますよ。

蝦子海参 (シャーツハイシェン) 蝦の卵とナマコの醤油煮込み 開店以来の当店の定番ナマコ料理です。 ナマコの姿とは想像もつかない淡泊であっさりとした味。 プリプリ、ホァっとした食感です。 中国の宮廷料理のゴールは昔からアンチエイジングです。 皇帝達は食べ物によって長い寿命が得られると考え不老不死の食材を探求しました。 やみくもにゲテモノを食べていたのではなく、漢方などの研究の結果が現在も残っているこれらのアンチエイジング食材なのです。 また海参は、ふかのひれと同様いやそれ以上にコラーゲンを含み美容にもアンチエイジングとしても効果がありますよ。

h

金華ハムは中国語で「金華火腿(ホートイ)」。中国は上海近くの金華地区で造られるハム で、パルマハム(イタリア)、ハモンセラーノ(スペイン)と並ぶ、世界三大ハムのひとつです。 金華火腿(ヂンホアフオトェイ)とは、中国・浙江省の金華地区で生産されることからそう呼ばれています。

金華ハムは中国語で「金華火腿(ホートイ)」。中国は上海近くの金華地区で造られるハム で、パルマハム(イタリア)、ハモンセラーノ(スペイン)と並ぶ、世界三大ハムのひとつです。 金華火腿(ヂンホアフオトェイ)とは、中国・浙江省の金華地区で生産されることからそう呼ばれています。 日本では金華ハム(きんかハム)とも呼ばれます。 中国では金華火腿を名乗れるのは金華地方で作られたものだけです。 材料の豚は小型で黒白ツートンカラー金華豚です。 穀物などは一切与えず、茶殻や白菜を発酵させたものを与えて育てるため、皮が薄く、脂肪が少ないという特徴があります。 6ヶ月ほど飼育したものの後ろ足腿肉のみを使用し、冬季までに仕込みを行います。 天然塩で約2ヶ月間塩漬けした後、天日で2週間ほど乾燥させ、風通しの良いところでおよそ1年かけて熟成させます。 発酵中に滴り落ちた油を表面に塗り、出荷されます。 切った断面が火のように赤いことから「火腿」の名の由来です。

清代には朝廷にも献上されました。 金華火腿は、遊離アミノ酸が多量に含まれており、生豚肉に対してグルタミン酸が1.6倍、イノシン酸は4倍です。 またカビを付けることでで発酵させ旨みを出すのでヨーロッパのハムとは違う製法になっています。

金華火腿を使用した、鶏火湯麺(チーホータンメン) 別名 火腿湯麺 開店以来根強いご指示を頂いている一品です

i

中国が、今日の中華人民共和国になる以前は皇帝が主権を握る王朝の国がありました。 数千年間幾つもの王朝が興り亡んでいきましたが、アヘン戦争(1840年~1842年)で清朝がイギリスに敗れると、列強による中国の植民地化が進み、革命運動が各地に拡がりました。 1912年に中華民国が成立、1949年に中華人民共和国を樹立され現在に至っています。

歴代の王朝の歴史上には、人一倍長寿や健康に気遣い、執着した皇帝や家族がいました。 西太后もその一人。 美と長寿を望み富と権力で全国の名だたる料理人を集め、世界中の選りすぐった美と健康の食材を求め続けました。 「満干全席(満漢全席)」と呼ばれる宴もこうした皇帝達が望む食の頂点を極めたもので、世界中の宮廷料理の中でもスケールと技術は群を抜いたものでした。

こうした贅を極めた宮廷料理は王朝が滅びるとともに消えましたが、集められた宮廷調理人達の中は世界に広がり、この技術を残しました。 日本では、いわゆるホテル系中国料理(北京料理)と呼ばれて受け継がれている系統です。

国中の地方名料理を都に集めてさらに工夫追求したのが宮廷料理であるために、庶民にはおよそ縁遠いものばかりです。 王朝が滅ぶとともに、いつしか本国では忘れ去られていたかも知れません。

広東料理・上海料理・などの広東・上海は、場所を示すのに対して、北京料理は北京の地方料理ではなく、日本では、宮廷で食べられていた料理→その調理法→素材など総称を意味します。 別に北京で食べられている地方料理もあります。

お皿の上にも栄枯盛衰の歴史が刻まれています。

歴代の王朝の歴史上には、人一倍長寿や健康に気遣い、執着した皇帝や家族がいました。 西太后もその一人。 美と長寿を望み富と権力で全国の名だたる料理人を集め、世界中の選りすぐった美と健康の食材を求め続けました。 「満干全席(満漢全席)」と呼ばれる宴もこうした皇帝達が望む食の頂点を極めたもので、世界中の宮廷料理の中でもスケールと技術は群を抜いたものでした。

こうした贅を極めた宮廷料理は王朝が滅びるとともに消えましたが、集められた宮廷調理人達の中は世界に広がり、この技術を残しました。 日本では、いわゆるホテル系中国料理(北京料理)と呼ばれて受け継がれている系統です。

国中の地方名料理を都に集めてさらに工夫追求したのが宮廷料理であるために、庶民にはおよそ縁遠いものばかりです。 王朝が滅ぶとともに、いつしか本国では忘れ去られていたかも知れません。

広東料理・上海料理・などの広東・上海は、場所を示すのに対して、北京料理は北京の地方料理ではなく、日本では、宮廷で食べられていた料理→その調理法→素材など総称を意味します。 別に北京で食べられている地方料理もあります。

お皿の上にも栄枯盛衰の歴史が刻まれています。

j

小麦など麦を主食とする国は、米やトウモロコシより多く、実にバリエーションに富んでいます。 欧米では、パンやパスタ。 日本や中国になじみがある麺類もその一つです。 日本では、お好み焼きやもんじゃも麦。 餃子、焼売、春巻き、北京ダックを捲く包皮も小麦です。

「穀物を粉にひいて水で溶き練って焼く」という食べ物は、アフリカ大陸・南米など全世界に浸透しています。 中国でも米を主におかずと食べるところもありますが、どちらかと言えばヨーロッパからアジア、アメリカ、オーストラリアなど沢山の人々が主に食べているのが麦です。 麦をひいて粉にして水でこねる、基本的な事が共通しています。

それだけではありません。 こうした麦食に共通して言えることが二つあります。 一つ目は、こねる生地にあまり味をつけない事です。 お好み焼きやピザ、麺類、ナンも そのものに味をつけるよりもむしろ薬味やソース、スープ、トッピングのバリエーションを楽しみます。 二つ目は、これらは大抵スープに浸されていない限り、手づかみで食べるという事です。 インドのナン、ヨーロッパのパン、ピザ、イスラームなども、スープやソースが熱いので箸やフォークで頂きますが、お行儀良くナイフで切ってフォークで食べたりしません。 ピザなどは相当熱くても手づかみですね。 欧米のパンもナイフで切ったりしなくてもマナーに外れないようです。

出来るだけ味つけは食べる人がすると言う事と、手で食べても良しとするところに麦を粉にして練る食文化の共通点があります。 ナイフ&フォークの国でもハンバーガーやサンドイッチといった感覚です。 日本で言えば、お饅頭やお握りと言ったところではないでしょうか。 中国の麦粉の食べ物も、実に多種多様に進化しました。 現在中国で麦粉食物を口にしない人はいないでしょう。

「穀物を粉にひいて水で溶き練って焼く」という食べ物は、アフリカ大陸・南米など全世界に浸透しています。 中国でも米を主におかずと食べるところもありますが、どちらかと言えばヨーロッパからアジア、アメリカ、オーストラリアなど沢山の人々が主に食べているのが麦です。 麦をひいて粉にして水でこねる、基本的な事が共通しています。

それだけではありません。 こうした麦食に共通して言えることが二つあります。 一つ目は、こねる生地にあまり味をつけない事です。 お好み焼きやピザ、麺類、ナンも そのものに味をつけるよりもむしろ薬味やソース、スープ、トッピングのバリエーションを楽しみます。 二つ目は、これらは大抵スープに浸されていない限り、手づかみで食べるという事です。 インドのナン、ヨーロッパのパン、ピザ、イスラームなども、スープやソースが熱いので箸やフォークで頂きますが、お行儀良くナイフで切ってフォークで食べたりしません。 ピザなどは相当熱くても手づかみですね。 欧米のパンもナイフで切ったりしなくてもマナーに外れないようです。

出来るだけ味つけは食べる人がすると言う事と、手で食べても良しとするところに麦を粉にして練る食文化の共通点があります。 ナイフ&フォークの国でもハンバーガーやサンドイッチといった感覚です。 日本で言えば、お饅頭やお握りと言ったところではないでしょうか。 中国の麦粉の食べ物も、実に多種多様に進化しました。 現在中国で麦粉食物を口にしない人はいないでしょう。

k

到来日大難 魏 曹植

日苦短 楽有余 (日の短きを苦しみ 楽しみ余りあり) 一日はなんと短いのだろう。 楽しむべき事は沢山あるというのに

乃置玉罇辯東厨 (すなわち ぎょくそんを置きてとうちゅうをべんぜしめ) だから今日はたる酒を置いて料理も用意した

広情故 心相於 (情故を広くし 心相たのしむ) 心を開いて、あい親しもうではないか

闔門置酒 (門をとざして酒を置き) 門はかんぬきを掛けて閉めてしまったし酒も置いた

和楽欣欣 (和楽してきんきんたり) ゆっくり心いくまで楽しもうじゃないか

遊馬後来 (馬を遊ばせ後れ来たらしめ) 馬は外へ放してしまったから帰ってくるか分からない

轅車解輪 (えん車は輪を解かしむ) 車の車輪だって外してしまったんだ

今日同堂 (こんにち堂を同じくするも) 今日は同じ所にいても

出門異郷 (門を出れば郷を異にする) ひとたび門を出れば帰るところは皆違う

別易会難 (別れるは易く 会うは難し) 別れることは簡単だが、出会う事は難しいのだ

各尽杯觴 (おのおの、はいしょうを尽くせ) せめて今夜だけは、すべてを忘れてぐっと杯を空けようではないか

1800年ほど前、三国時代の詩人 曹植の漢詩です。 苦しい40年の人生でしたが人とお酒が大好きだったようです。 「鍵も閉めて馬も車もないよ」と言って「帰ることなんか考えるな」と言う気持ち 折角会えたんだから、料理も酒も用意したし、和やかに楽しく飲みましょう。 と心のこもったもてなしが伝わります。

日苦短 楽有余 (日の短きを苦しみ 楽しみ余りあり) 一日はなんと短いのだろう。 楽しむべき事は沢山あるというのに

乃置玉罇辯東厨 (すなわち ぎょくそんを置きてとうちゅうをべんぜしめ) だから今日はたる酒を置いて料理も用意した

広情故 心相於 (情故を広くし 心相たのしむ) 心を開いて、あい親しもうではないか

闔門置酒 (門をとざして酒を置き) 門はかんぬきを掛けて閉めてしまったし酒も置いた

和楽欣欣 (和楽してきんきんたり) ゆっくり心いくまで楽しもうじゃないか

遊馬後来 (馬を遊ばせ後れ来たらしめ) 馬は外へ放してしまったから帰ってくるか分からない

轅車解輪 (えん車は輪を解かしむ) 車の車輪だって外してしまったんだ

今日同堂 (こんにち堂を同じくするも) 今日は同じ所にいても

出門異郷 (門を出れば郷を異にする) ひとたび門を出れば帰るところは皆違う

別易会難 (別れるは易く 会うは難し) 別れることは簡単だが、出会う事は難しいのだ

各尽杯觴 (おのおの、はいしょうを尽くせ) せめて今夜だけは、すべてを忘れてぐっと杯を空けようではないか

1800年ほど前、三国時代の詩人 曹植の漢詩です。 苦しい40年の人生でしたが人とお酒が大好きだったようです。 「鍵も閉めて馬も車もないよ」と言って「帰ることなんか考えるな」と言う気持ち 折角会えたんだから、料理も酒も用意したし、和やかに楽しく飲みましょう。 と心のこもったもてなしが伝わります。

l

中国の方の家庭にお招き頂くと「あれっ!」と感じる方もいるのではないでしょうか。 それは、「これでもか」とテーブルいっぱいのお料理が振る舞われることです。 大切なお客様だとさらに食べきれないほど沢山出てきます。 実は、中国に限らず韓国やタイ・ベトナムといった所でも、同じような習慣があるようです。 日本でも地方によっては同じようにゲストに振る舞うところが少なくありません。

食べきれないほど出されても、すべて食べる必要はありません。 むしろ残すことが相手への感謝かも知れません。 食べきれないほどもてなして頂き「こんなご馳走は生涯忘れません」というわけです。 沢山出ているからと行って、食べることを強要しているわけではないのです。 そのような文化ですから、テーブルの上の食べ物を取り分けてしまって「なぜ残すのか? と言わんばかりの持てなしは失礼かも知れません」。 チョットづつ食べては「これもおいしい、今度はこちら」とまんべんなく頂くのがアジアには非常に多い食文化です。

日本では、特に都会では懐石割烹の考え方が、持てなしの最上級といった誤解があります。 もともと禅など考え方には、粗食(過食の反対)があり、少しの料理を感謝して頂くというものがあり、作る方も心を込めて凝縮した髄を少量に注ぎます。 なので「これだけ」なの? と思われる量でも感謝してすべて頂くのが心となっているようです。 そのようにして発達した両食文化ですので、ごちゃまぜにすると何が失礼で何が心がこもっているのか、訳が分からないということになりかねません。 中国料理はやはり、テーブルの上には沢山のご馳走があって、「これ以上食べられません」という具合が似合うように思います。

食べきれないほど出されても、すべて食べる必要はありません。 むしろ残すことが相手への感謝かも知れません。 食べきれないほどもてなして頂き「こんなご馳走は生涯忘れません」というわけです。 沢山出ているからと行って、食べることを強要しているわけではないのです。 そのような文化ですから、テーブルの上の食べ物を取り分けてしまって「なぜ残すのか? と言わんばかりの持てなしは失礼かも知れません」。 チョットづつ食べては「これもおいしい、今度はこちら」とまんべんなく頂くのがアジアには非常に多い食文化です。

日本では、特に都会では懐石割烹の考え方が、持てなしの最上級といった誤解があります。 もともと禅など考え方には、粗食(過食の反対)があり、少しの料理を感謝して頂くというものがあり、作る方も心を込めて凝縮した髄を少量に注ぎます。 なので「これだけ」なの? と思われる量でも感謝してすべて頂くのが心となっているようです。 そのようにして発達した両食文化ですので、ごちゃまぜにすると何が失礼で何が心がこもっているのか、訳が分からないということになりかねません。 中国料理はやはり、テーブルの上には沢山のご馳走があって、「これ以上食べられません」という具合が似合うように思います。

m

中国料理は、大抵丸テーブルでわいわい食べます。 ビジネスシーンで好まれるのも、「円卓を囲む」というなごやかな雰囲気に関して中国は、人間関係を大変重視し何千年の歴史ある独特の食文化を持っていると思います。 ところで、ホストがゲストを前にして先ずご挨拶、ゲストも返礼のご挨拶とひととおり終わったところで、「どうぞお箸をつけてください」とホストが何度言っても、一向に箸を付けないゲストたち。

中国料理では、最初の箸はホストがの主賓に対して自らお料理を取り分けて振る舞います。 ゲストが「そうですか」と箸をつけて始まるのは、中国料理のマナーでは「?」と受け取られがちです。 また、ゲスト側でも上席の者が口にしなければ、けして順位の低いゲストは食べ始めないでしょう。 西洋の影響が大きい香港などでも、ホストがゲストに自ら取り分けるのは、失礼ではありません。 給仕が全て取り分けても、もちろん失礼ではありませんが、ホストの取り分けは「おもてなしの気持」ちがより強く伝わるかも知れません。 この意思表示は、全ての料理にする必要はありません。 一皿でも十分。 日本で言えば、「お酌」に相当するイメージかも知れません。 宴席の始まりがスムーズに行けば、杯も話も進む。 もてなす気持ちは同じでも、お国柄で異なるのは文化の違いかもしれません。

中国料理では、最初の箸はホストがの主賓に対して自らお料理を取り分けて振る舞います。 ゲストが「そうですか」と箸をつけて始まるのは、中国料理のマナーでは「?」と受け取られがちです。 また、ゲスト側でも上席の者が口にしなければ、けして順位の低いゲストは食べ始めないでしょう。 西洋の影響が大きい香港などでも、ホストがゲストに自ら取り分けるのは、失礼ではありません。 給仕が全て取り分けても、もちろん失礼ではありませんが、ホストの取り分けは「おもてなしの気持」ちがより強く伝わるかも知れません。 この意思表示は、全ての料理にする必要はありません。 一皿でも十分。 日本で言えば、「お酌」に相当するイメージかも知れません。 宴席の始まりがスムーズに行けば、杯も話も進む。 もてなす気持ちは同じでも、お国柄で異なるのは文化の違いかもしれません。

n

中国では、相当に古い料理屋が「のれん」を守っている。 日本でも江戸や京都で古い料理屋が残っているが、中国の方は古いと同時にバリエーションも多彩である。 日本人で馴染みのある「**軒」、「**飯店」。 最近では、好き勝手にネーミングしているが中国では伝統的に区別されている場合が多い。 且つ古いだけでは駄目で料理そのものに重みがあり、少しでも味が落ちるとたちまち営業が難しくなると同時に、美味しいと料理品名を店名に使用する事が国家的に許されている。(最近の中国) 担々麺や麻婆豆腐などである。 高級料理店は、門外不出の料理が大抵あり楼外楼菜館(日本の店とは違います)の「西湖醋魚」という具合である。

●酒館・酒楼・・高級料理専門店で個室を備えた単品やコースを主体にする店。 「**菜館」「**酒楼」

●飯店・飯荘・・フルコース料理などのレストラン・大宴会場を備えた高級ホテル・割烹旅館というところ。 宿泊が無くなり宴会場やレストランが残っている場合があり、日本では古い店はこの「飯店」が多い。 もともとホテル系の料理部門が独立したり出店したケースもあるためである。 ●茶館・・喫茶と軽食の店。 日本の喫茶店に近い ●宵夜店・・夕方から深夜に営業し日本のサービスランチのように3品セットのように提供する店。 深夜(宵夜)専門で鍋やスナックのような料理も出す。

●粥店・・広東では粥の専門店が多い ●点心店・・これはソバ屋、焼飯、餃子、焼きそば、餅・まんじゅうなどである。 日本では昔、「**軒」などの名前がポピュラーだった。

o

中国茶のブームで、茶の持つ色々な効能が紹介されています。 しかし、茶は中国以外にも欧米・アジアなど古くから世界に伝わり飲み続けられています。 こうした世界中のお茶のルーツは、中国と考えられています。 英語の「ティー」、フランス語の「テ」などは中国語の茶の音に近い事から語源とされているようです。 しかし、中国の標準語である北京語でも、香港で話される広東語でも、お茶は「チャァ」と発音され、外国人の耳とはいえどう聞いても、ティーやテとは違った発音です。 同じく中国から伝えられたロシアやポルトガルでは、お茶を「チャイ」、 「チャ-」と呼んでいます。 17世紀末期、イギリス東インド会社が始めてお茶を自国に運ぶと、瞬く間に喫茶の習慣は普及しお茶の需要は爆発的に増えました。その後18世紀にイギリスはお茶の見返りにアヘンを中国に輸出し、19世紀にはアヘン戦争へと発展します。 イギリス紅茶も、もとをたどれば中国茶に行き着くわけですが、当初イギリスに運ばれたお茶は、Bohea Tea(ブイティー・武夷産のお茶)と呼ばれる緑茶だったみたいです。 輸出量が増えるにつれ、発酵茶に加工され、紅茶になりました。

このブイティーが運び出された厦問(アモイ)あたりの福建語系方言でお茶を「テー」と呼んだのが、イギリスやフランスに伝えられました。一方マカオからお茶が運ばれたロシアやポルトガルには、広東語の「チャァ」が伝わったのです。

余談ですが、「日本(ニッポン)」の読みは、北京語では「イーペン」に近く、中国南部に行くほど「ザッパン」つまりジャパンに近くなります。 Japan(ジャパン)の音が当の日本人には分らないわけですが、中国も、北京語では「ヂョングォ」これが南に行くほどチャイナに近くなる。 こうしてみると、中国語がグローバルに定着している言葉は結構多いです。 参考:有本 香(ありもと かおり)著 中国茶 香りの万華鏡

p

食事のときに(はし)を使うのは、日本も中国も同じですが、その形と置き方が少し違います。レストランでよくみてみましょう。まず、中国の箸は日本の箸より長く、しかも、先がとがっていないことに気がつくはずです。その理由は箸で人を突くことがないようになどという人がいますが、 実際のところはよくわかりません。中国式の食べ方では、少し離れたところから料理を取らなければなりませんから、箸は長いほうが便利ですね。

箸の置き方も日本のように横向きにおかず、ナイフ、フォークのように縦に置いてあるのに気ずくでしょう。習慣の違いはおもしいですね。 当店では割り箸や竹箸を使用していましたが、エコロジーもそうですが、木材の微罪な植物繊維に雑菌が入りやすいという事から止めています。 中国文化圏では、繊維質でない箸を用いるのが一般的です。 しかし、象牙などは禁止されていますし、韓国のような金属の箸は重く現在は別の素材にしています。

q

北京ダックを代表とする、日本で言う北京料理は正確に言えば宮廷料理がルーツです。 皆様ご承知のとおり最近まで中国には王朝がありました。 世界各国の宮廷では、めったにない珍品、複雑で手間を惜しまない調理、不老長寿、永遠の美、権力を持つと信じられた素材、それらは珍重されてきました。 特に中国では、食べ物でもあり漢方でもあるという考え方医食同源もあり、ことさら発達していました。 宮廷調理職人が競って追求した最も美味な調理法はとても高価で、一般庶民は口に出来ないものでした。 「ふかのひれ」、「燕の巣」なども庶民の食べ物ではありません。 今日、世界中に広がった高級中国料理は、日本で戦後普及した広東料理を代表とする庶民家庭料理とはまったく異なるものです。 「中華料理」と「中国料理」と呼び方も異なっていました。 第二次大戦や中国革命などあり、こうした贅沢な料理は料理人ごと香港など自由主義経済圏に移っていった事情があります。 優秀な調理士は日本にも渡って来て現在に至っています。 特に王朝が崩壊したとき、世界中にこういった料理人が移り知られるようになりました。

もともと身も食べていた北京ダックは、旨味を追求しつづけてしだいに発展。 現在特別に飼育された鴨は、皮に旨味がいくように始めから飼育されて輸出されています。 身を食べるのであれば、日本や西洋の鴨の方が美味だという専門家もいます。

r

紹興酒は、文字どおり中華人民共和国の紹興(上海の南西、東海にのぞむ水都)で作られている数千年の歴史を誇る銘酒です。 中国では醸造酒を黄酒といいますが紹興は日本酒で言えば灘、ワインでいえばブルゴーニュに似た一大酒造産地なのです。 紹興酒は1953年に中国八大銘酒に選ばれています。 ですので紹興酒という限りは少なくとも紹興で作られていなければなりません。 紹興の工場のなかでも紹興酒という名前が許されているのは多くありません。 台湾紹興酒というのもありますが現在では姿を消しつつあります。 また福建・上海などの黄酒も有名です。 福建と紹興の黄酒は東西の横綱と言われるくらいです。

日本だと中国酒というと紹興酒ですが、 中国ではむしろ蒸留酒(白酒・・スピリッツ、ウオッカ系)がポピュラーです。

紹興酒はそのままか温燗で飲むのが美味しいとされています。 日本ではオンザロックで飲む人も多いのですが地元では冷やして飲む習慣はありません。

また老酒と紹興酒はどうちがうのかとよく聞かれますが、老酒は年代物とか上等のといった意味を含み、本来は紹興酒と限らず年代物の美酒・銘酒を言うのですが、多年熟成された紹興酒が老酒のなかの老酒であることに間違いはありません。

紹興には一家に女の子が生まれたらお嫁に行くまでかめに入った紹興酒を埋めておく風習があり、結構式で花嫁側からふるまわれる酒で十年から二十年寝かされるこの紹興酒を女児酒といいます。 現在ではブランド名となって輸出されています。

紹興酒は、昔は防腐剤が入ってなかったので(今でも無添加のはありますが)条件が悪いと酸化、いわゆる酢になっていきます。 紹興酒の良い酒は甘いので良いのですが、管理の悪い紹興酒はすっぱいため砂糖を入れ甘くして飲んでいました。 砂糖を入れて飲むと言うのはかなり昔の習慣で、甘くしないと飲めないほど発酵しすぎた悪い酒だという意味でした。 現代ではワインや日本酒と同じように酸化してしまう酒は極わずかになりました。

また日本ではレモンを入れて召し上がる方が多いのですが、本国では酸味を加えたりする習慣はないようです。

紹興酒は、文字どおり中華人民共和国の紹興(上海の南西、東海にのぞむ水都)で作られている数千年の歴史を誇る銘酒です。 中国では醸造酒を黄酒といいますが紹興は日本酒で言えば灘、ワインでいえばブルゴーニュに似た一大酒造産地なのです。 紹興酒は1953年に中国八大銘酒に選ばれています。 ですので紹興酒という限りは少なくとも紹興で作られていなければなりません。 紹興の工場のなかでも紹興酒という名前が許されているのは多くありません。 台湾紹興酒というのもありますが現在では姿を消しつつあります。 また福建・上海などの黄酒も有名です。 福建と紹興の黄酒は東西の横綱と言われるくらいです。

日本だと中国酒というと紹興酒ですが、 中国ではむしろ蒸留酒(白酒・・スピリッツ、ウオッカ系)がポピュラーです。

紹興酒はそのままか温燗で飲むのが美味しいとされています。 日本ではオンザロックで飲む人も多いのですが地元では冷やして飲む習慣はありません。

また老酒と紹興酒はどうちがうのかとよく聞かれますが、老酒は年代物とか上等のといった意味を含み、本来は紹興酒と限らず年代物の美酒・銘酒を言うのですが、多年熟成された紹興酒が老酒のなかの老酒であることに間違いはありません。

紹興には一家に女の子が生まれたらお嫁に行くまでかめに入った紹興酒を埋めておく風習があり、結構式で花嫁側からふるまわれる酒で十年から二十年寝かされるこの紹興酒を女児酒といいます。 現在ではブランド名となって輸出されています。

紹興酒は、昔は防腐剤が入ってなかったので(今でも無添加のはありますが)条件が悪いと酸化、いわゆる酢になっていきます。 紹興酒の良い酒は甘いので良いのですが、管理の悪い紹興酒はすっぱいため砂糖を入れ甘くして飲んでいました。 砂糖を入れて飲むと言うのはかなり昔の習慣で、甘くしないと飲めないほど発酵しすぎた悪い酒だという意味でした。 現代ではワインや日本酒と同じように酸化してしまう酒は極わずかになりました。

また日本ではレモンを入れて召し上がる方が多いのですが、本国では酸味を加えたりする習慣はないようです。 s

年々増える上海蟹。 当店では数年前から仕入れを止めてしまいました。

もともと上海蟹とは俗称で、正確にはシナモクズガニと呼ばれています。 この蟹は中国のほぼ全土の海岸線から河川上流部分にかけて捕獲できます。 中国全土はもちろんアジア・ヨーロッパ・北アメリカなどに多数生息しているごく普通の淡水蟹です。 上海近くの蘇州にある洋澄湖など幾つかの湖周辺でとれるシナモクズガニに限って上海蟹と呼ばれていました。 それは、秋の産卵時期に非常に大きく、美味しくなる自然環境だと考えられます。 この蟹は生命力が強いので貧弱な環境でも生きてゆけるために広く分布しています。 大きく太った蟹に成長するための恵まれた自然環境が洋澄湖周辺の蟹を世界的に有名にした所以のようです。

古くから中国では、秋になると遠方から汽車を乗り継ぎ集まって 湖周辺はもちろん上海あたりまで蟹を食べようとする客で店がいっぱいになるという食習慣がありました。 中国では事のほか旬の食べ物を重要に考えていたようです。 秋のカニにまつわる様々な古の詩が残っています。 「賞菊持蟹」、秋の味覚といえば蟹を示している言葉です。 それも海の蟹(ハイシェエ)より湖蟹(フウシェエ)を言うのでした。 一人で百匹をたべて「百蟹仙」のあだ名が付いた清朝の詩人 李梅庵の故事は有名です。 あつあつの蟹を片っ端から木槌でかち割り1人で10も20も平気で食するという習慣が続いていました。 九月雌ガニ十月雄ガニといわれ九月の雌の卵と十月の雄のカニ爪が美味しいとされてきました。 ただし旧暦のことなので、今でいうなら十月後半~十一月下旬ごろでしょうか。

ところで近年、特に日本向けにブームとなり高値で売れるとあって需要が急増。 現在では各地で養殖したり捕獲したりしたシナモクズガニをもっぱら輸出しています。 日本ではこれらをすべて上海蟹(洋澄湖の大閘蟹)といって非常に高価に取引されています。 大閘蟹とは大きいという意味ですが、日本では中身は関係ないようです。 メスがいっぱい卵持っている時期の10月中旬-11月中旬がベストシーズンと言われています。 本当においしいのはメスの味噌といわれ、昔は上海蟹はメスしか卸しませんでした。 最近は、オスと抱き合せ販売しているので日本ではオスでもお金を取って出す店が少なくありません。 それだと産卵期でなくとも1年中大丈夫です。 洋澄湖大閘蟹は通常甲羅の直径が9-10cmです。

日本でも全土でモクズガニが捕れます。 姿かたちは中国産とほとんど一緒で素人には区別できません。 日本産のモクズガニも秋がシーズンでメスは格別に美味しくなり、昔から各地で漁がおこなわれ高値で売られています(四万十川・木津川など)。 どちらかといえばむしろ貧弱な輸入物より丸々と太った日本産のほうが鮮度・味とも上です。 蟹に詳しい人はそのことをよく知っているので現在輸入されている上海蟹にはあまり歓迎してもらえません。

「あの蟹のどこが美味しいのか?」という人が多いようですが、実際のところ「貧品」が入っているのは確かです。 しかし、本当に美味しいヅガニなどを一度でも食べたことのある人は、その「みそ」の味のとりことなるようです。 自分でこの蟹を捕獲しに山や川に毎年出かける食通人も居るようです。

ご興味のある方は 小林博士のモクズガニ生態図鑑 日本国内では最も詳しいサイトです。 上海蟹養殖についての検索結果

q

ダイエットや健康志向で食物というとビタミンとかミネラルとか栄養素に関心が行がち。 確かに塩分とか糖質とか脂質も大切です。 昨今は、美容や病気予防などサプリメントももてはやされています。 いずれも肉体のことばかりですね。 肉体の維持には摂取する食物は大切です。  しかし、食物には肉体に及ぼす影響だけで無く精神にも大きな影響を与える。 例えば、分かりやすいところではアルコールやカフェイン、極端に言えば覚醒剤や睡眠薬、抗うつ薬のように摂取する物質は強く精神に影響を与える。 そういう観点から料理を見る人は少ないのではないでしょうか。

香り(嗅覚)、見た目(視覚)、BGM(聴覚)、味覚、触感、それらすべての感覚を通して心は変化し、体内に入った物質によっても影響を受けています。 毒性があったりする強い精神作用のものだけが知られていますが、普通の食物である生姜やゆず、胡瓜やトマト、お米や、発酵食品なども少なからず精神に影響を与え、私達は気がつかないうちに食べ物によって気分を変えられています。

しかし、食物には肉体に及ぼす影響だけで無く精神にも大きな影響を与える。 例えば、分かりやすいところではアルコールやカフェイン、極端に言えば覚醒剤や睡眠薬、抗うつ薬のように摂取する物質は強く精神に影響を与える。 そういう観点から料理を見る人は少ないのではないでしょうか。

香り(嗅覚)、見た目(視覚)、BGM(聴覚)、味覚、触感、それらすべての感覚を通して心は変化し、体内に入った物質によっても影響を受けています。 毒性があったりする強い精神作用のものだけが知られていますが、普通の食物である生姜やゆず、胡瓜やトマト、お米や、発酵食品なども少なからず精神に影響を与え、私達は気がつかないうちに食べ物によって気分を変えられています。

怒りっぽくなったり、愉快になったり、落ち込んだり。 食べる物が持つ微量な物質が私達の毎日の気分に影響を与えている。 幸福感をもたらす物質はじめトリプトファンやセロトニンなどを多く含むカツオやお肉などあらゆる種類の食物には何らかの精神に作用をもたらす物質が含まれているのです。

食べ物は、単に肉体的な健康だけでなく心にも作用する大切なものです。 これらの多くは自然界に有り、科学的に合成できない物もあり、一方で科学的な保存料や着色料、酸化防止剤なども少なからず精神にも影響をもたらすとも言えます。

一杯の暖かいおそばが、「心」も暖かくするかも知れませんね。

しかし、食物には肉体に及ぼす影響だけで無く精神にも大きな影響を与える。 例えば、分かりやすいところではアルコールやカフェイン、極端に言えば覚醒剤や睡眠薬、抗うつ薬のように摂取する物質は強く精神に影響を与える。 そういう観点から料理を見る人は少ないのではないでしょうか。

香り(嗅覚)、見た目(視覚)、BGM(聴覚)、味覚、触感、それらすべての感覚を通して心は変化し、体内に入った物質によっても影響を受けています。 毒性があったりする強い精神作用のものだけが知られていますが、普通の食物である生姜やゆず、胡瓜やトマト、お米や、発酵食品なども少なからず精神に影響を与え、私達は気がつかないうちに食べ物によって気分を変えられています。

しかし、食物には肉体に及ぼす影響だけで無く精神にも大きな影響を与える。 例えば、分かりやすいところではアルコールやカフェイン、極端に言えば覚醒剤や睡眠薬、抗うつ薬のように摂取する物質は強く精神に影響を与える。 そういう観点から料理を見る人は少ないのではないでしょうか。

香り(嗅覚)、見た目(視覚)、BGM(聴覚)、味覚、触感、それらすべての感覚を通して心は変化し、体内に入った物質によっても影響を受けています。 毒性があったりする強い精神作用のものだけが知られていますが、普通の食物である生姜やゆず、胡瓜やトマト、お米や、発酵食品なども少なからず精神に影響を与え、私達は気がつかないうちに食べ物によって気分を変えられています。 怒りっぽくなったり、愉快になったり、落ち込んだり。 食べる物が持つ微量な物質が私達の毎日の気分に影響を与えている。 幸福感をもたらす物質はじめトリプトファンやセロトニンなどを多く含むカツオやお肉などあらゆる種類の食物には何らかの精神に作用をもたらす物質が含まれているのです。

食べ物は、単に肉体的な健康だけでなく心にも作用する大切なものです。 これらの多くは自然界に有り、科学的に合成できない物もあり、一方で科学的な保存料や着色料、酸化防止剤なども少なからず精神にも影響をもたらすとも言えます。

一杯の暖かいおそばが、「心」も暖かくするかも知れませんね。